家族に迷惑をかけないよう「立つ鳥跡を濁さず」の終活では大切な点を見落とすこともあります。いっそ、視点を自分に向けて考えるのも一考です。

いま終活が注目される理由

いま終活が注目される理由

終活とは「人生の終わりのための活動」の略で、「自らの死を意識し、人生の最期を迎えるための様々な準備やそこに向けた人生の総括」ともいわれています。最近注目を集めているワードなので聞いたことのある方も少なくないでしょう。

とはいえ、遺言作成や相続対策、生前の墓地購入、「形見分け」すらも、ある意味、昔から行われている終活です。

現代は長寿社会ですが、晩年に相当長い療養や要介護期間を送る可能性も少なくありません。また、少子化や核家族化、高齢者の独居などの社会問題が深刻化しつつあることなどから、自身の医療・介護プランをも含めた準備の必要性やその意識が高まっているといえそうです。

最重要ワードは「自分ファースト」

最重要ワードは「自分ファースト」

終活に関する行為は多岐に渡ります。ご自身の死後に家族は、「葬儀、埋葬、法要」、「財産の分割や処分」、「諸契約の引き継ぎや解約」などを行いますが、それらを生前に準備しておくことも終活の1つ。とくに家族が財産や契約を整理しようにも全体を把握できなければ難しいものです。

遺される家族の手間に配慮し、「立つ鳥跡を濁さず」と考えるのも大切ではあるでしょう。しかし、それよりも何より、大切な家族のためにも是非、真っ先に準備しておくことをお勧めしたいことがあります。

それは、「自分ファースト」でこの先の人生を考えてみるということです。

「どう生きたいか?」は「どう逝きたいか?」

「どう生きたいか?」は「どう逝きたいか?」

家族を想う最良の意思表示になり得る

医療・介護施設等では、仮に余命少ないものと人生の終わりを想像することで、この先をどう前向きに生きるか、何をしたいか、誰とどう暮らしたいかを、まさに「自分ファースト」で真摯に見つめる取り組みを行う事例もあるようです。

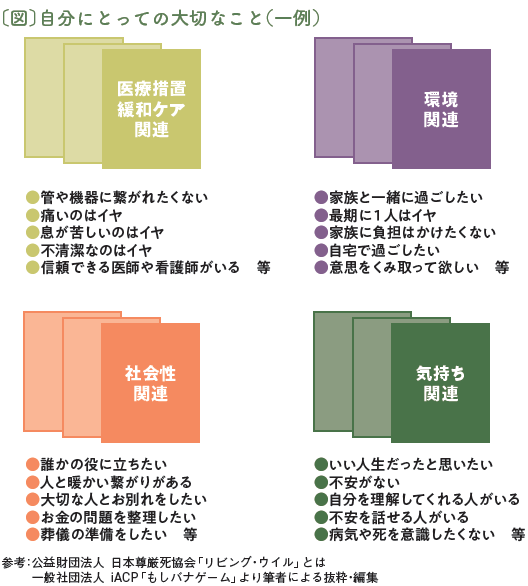

「あなたにとって大事な価値観は何ですか?」と尋ねられても、そう簡単に答えられるものではありません。しかし、選択方式であれば少しはハードルが下がることもあるでしょう。それを行う際のツール例として、〔図〕では便宜上4つのカテゴリーに分類した合計20のワードを一部抜粋しました。似通ったワードもありますが、具体的な意思が書かれたワードの中から自分の気持ちに近いものを3~4つに取捨選択していくことで、自分がより大切だと思うものを見つけることができるのだといいます。

大切なことは人それぞれ。各カテゴリーにまたがる人もいれば、いずれかに偏ったワードを選ぶ人もいるようで、自分を知る作業ともいえるのかもしれません。

そのカテゴリーの1つにも示しましたが、病気や事故などで判断能力が低下した場合に際し、主に医療行為に係る自分の意思を予め文書等で示しておくのが「リビング・ウイル」。

具体的に、心肺蘇生措置に関するDNAR(DoNot Attempt Resuscitation)から、胃ろうや人工呼吸器の装着、人工透析、鎮静薬を使った緩和ケア等を希望するのか否か、予め自分の意思を示しておくものとされています。

延命措置を医師に望むのか否か、どこでそれを終わらせるかの判断は、時に家族に非情な決断を求めることもあります。

FP個別相談の中では、肋骨がポキポキと折れる乾いた音を聞き、心肺蘇生措置をやめるよう申し出たことが、果たして正しい選択であったのかを、後々も悩むご遺族の声を聞いたこともあります。

判断に迷う苦しい場面で厳しい選択をせねばならない時、自分ファーストで本人が残した、「どう生きたいのか」といった意思ほど、家族の背中を強く押してくれるものはないでしょう。残される人の気持ちを軽くするための終活も、とても大切なものなのではないでしょうか。

PROFILE

井上 信一(いのうえ しんいち)

価値生活研究室 代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

FPとしては、個人向けFP相談、法人・個人向けのセミナー・講義、労組・福祉会等の発行する福利厚生冊子執筆のほか、企業のリスクマネジメント・福利厚生設計支援、各種コラム執筆や書籍監修にも多数従事。

また、進展する超高齢社会を前に、「介護の不安を軽くするための暮らしと住まい」を支援すべく数多くの高齢者施設の見学会や情報発信等の企画も開催。成年後見人として、地域社会への貢献活動も行っている。