あまり難しく考えず、当事者である自分にしかできないこと、自分にしかわからないことを残してあげることも、終活の大切なポイントといえます。

自分にしかできないことこそ終活で残す

自分にしかできないことこそ終活で残す

前回にも書いたとおり、終活を考える時には「どう生きたいのか」、自分を見つめ直すことが大切です。そうすることで、自分にとって譲れない大切なものがわかり、最期の瞬間を迎えるにあたっての「自分の望み」に気が付くかもしれません。

終末期医療においての1つ1つの判断はとても難しく重いもの。非情な決断に迫られる家族にとって、本人が残してくれた意思(リビング・ウイル)ほど心強く、気持ちを軽くしてくれるものはないはずです。まさに当事者にしかできないことです。

とはいえ、自分の死にすら関わる選択はとても難しいものでしょう。相応の境地に至るまでには時間もかかるかもしれません。考える時間をたっぷりとかけられるよう、まず真っ先に取り組みたい終活です。

さて、自分の死後に家族が執り行う火葬、葬儀、埋葬、法要等はどれも大変です。しかし、葬儀会社等さえ決まれば、お金の問題はあるものの、実際は思ったほど、複雑な作業ではありません。諸財産の整理や手続き等も、時間に制約があるといった問題はありますが、士業や行政の窓口、その他の様々な分野の専門家等から助言やアドバイス等の支援を得ることが可能です。

では、家族のために、自分にしかできないこととして何があるでしょうか?

見えざる資産をミエル化する

見えざる資産をミエル化する

財産の分割、整理、処分等については他者のサポートを受けられます。しかし、全ての財産を把握する作業は、基本的には家族だけで行わねばなりません。

目につく自宅等の不動産はまだしも、金融資産等はそもそも実体が見えません。その上、証書等の保管場所がバラバラだと、これを見つけるのは一苦労。さらに昨今では契約上の様々なエビデンスが、紙媒体からネット経由へ移行しています。

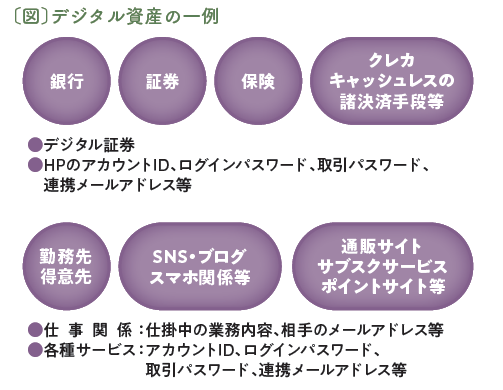

こうしたデジタル資産は多岐に渡り、その全容を家族が容易に把握できないことが、近年、デジタル遺産問題として深刻化しています。

また、遺産は分与できる財産だけとは限りません。停止せねば自動継続される有料サービス、SNS上で繋がりのある相手のプライバシーなど、生きてきた痕跡そのものがデジタル上に残るのが現代社会です。

物忘れを不安に感じた際の備忘になります。〔図〕のように整理しメモとして残すのも優先したい終活です。

必要な情報は分散させる工夫も大切

必要な情報は分散させる工夫も大切

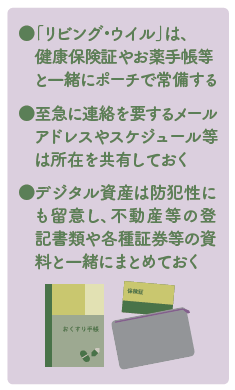

終活においては、自分の意思や大切な情報を、いざという時に家族へ効果的に伝えられるよう残しておくことも重要です。

巷で評判のエンディング・ノート等の活用も有用ではありますが、必要に応じ、適宜、目の触れやすい場に、次のように分散させるのが実際には役立ちます。

SNSアカウント等の消去は運営会社へ事前対応を依頼することもできますが、家族が抹消せねばならない場合でも、落ち着いた段階で対処すれば十分です。

プライベートでデリケートな情報でもあるので、形見分けとして整理する際に、目に触れやすそうな品と一緒に忍ばせておくのもひとつの方法でしょう。

最後に、お勧めする終活をもう1つ。

ご家族や大切な人への手紙を、是非、準備しておいてください。遺言等といったものではなく、ただの「お手紙」です。

自分の最期を予め決めておくことはできません。それが唐突に訪れてしまう可能性もゼロではありません。気にはなっていても、認知機能や意識が次第に低下していく中で、言葉を残すことが叶わなくなるやもしれません。

言葉にはご家族の心を慰める力があると思います。想いはうつろうものならば、うつろうまま、その時々で投函しない手紙のように、書き連ねるだけでも十分です。面と向かっては恥ずかしくて言えない言葉でも、手紙なら意外と素直に吐露できるものです。人生最後の手紙です。思い切り感謝し、大切な家族を亡くされた人を励ましてあげて欲しいのです。

PROFILE

井上 信一(いのうえ しんいち)

価値生活研究室 代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

FPとしては、個人向けFP相談、法人・個人向けのセミナー・講義、労組・福祉会等の発行する福利厚生冊子執筆のほか、企業のリスクマネジメント・福利厚生設計支援、各種コラム執筆や書籍監修にも多数従事。

また、進展する超高齢社会を前に、「介護の不安を軽くするための暮らしと住まい」を支援すべく数多くの高齢者施設の見学会や情報発信等の企画も開催。成年後見人として、地域社会への貢献活動も行っている。