2,000円の負担で、その額以上の付加価値を生むことができるのがふるさと納税。

1回目はその利点と上手な活用方法を考えます。

ふるさと納税は節税ではない

ふるさと納税は節税ではない

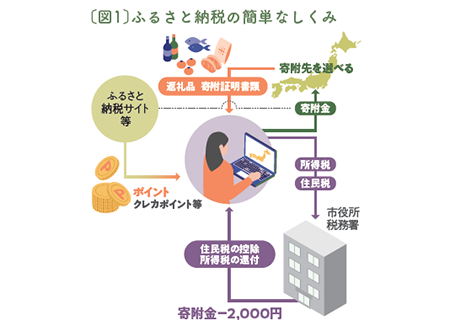

地方創生および納税者と地方自治体との繋がりを深めることを理念とする「ふるさと納税」制度。納税先を自分で選べるのが特徴で、利用者も年々増えています。

ところで、寄附をすることで「税金が控除される」という面だけが独り歩きしているせいか、しばしば「節税になる」と勘違いをしている方も見受けます。

しかし、これは誤り。ふるさと納税自体に節税効果はありません〔図1〕。

例えば、ふるさと納税で5万円を寄附するとします。寄附先の自治体より届く寄附証明書類等を以て、所定期日までに申請(原則、確定申告)をすれば、既に納付済みの所得税分は税金の還付で、翌年6月から徴収される住民税分は減額再計算され、合計4万8000円が控除されます。つまり、ふるさと納税とは、寄附金という形で、ある意味、税を先払いしているようなものなのです。そして、寄附金額が所得に応じて適正範囲内であれば、寄附金の額と控除額との差額2000円が、家計にとり純粋な支出となります。

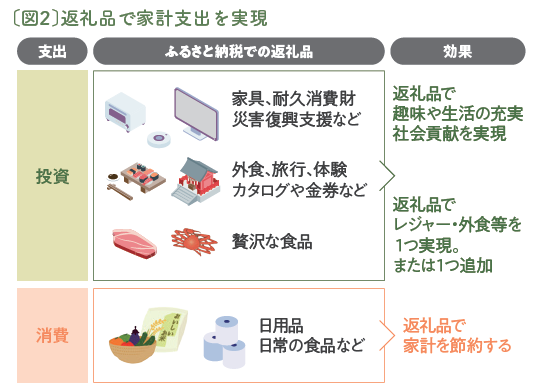

とはいえ、ふるさと納税で最も大きな長所は、自治体から受け取れる返礼品の存在。これをどう活用するのかで、家計への経済的な効果は変わります。

返戻品で家計の支出減を実現させる

返戻品で家計の支出減を実現させる

家計の支出は、次のとおり、3つに色分けをすることができます。

消費

食費や雑費などの日常生活費

投資

生活に潤いをきたす支出や自分へのご褒美など、記憶に残るかけがえのない支出

浪費

衝動買い等でのムダな支出、いくら使ったのか、使った記憶すらない支出

日々の生活をより充実させ、豊かに彩るためにも、「投資」は多ければ多いほど良いですが、それでは単に支出が増えるだけ。よって、ムダな「浪費」を減らすのはもちろんのこと、可能な限り「消費」も抑える工夫が必要となってきます。

そこに使えるのが、ふるさと納税で貰える返礼品。もともと予定・計画していた支出を、返礼品で賄うという発想です〔図2〕。

ふるさと納税の返礼品は、各自治体が地域の事業者等から仕入れて寄附者に提供しますが、その事業者等から仕入れる際の金額は寄附金額の3割以下と決められています。ですが、その基準は仕入額ベースであり、流通されている販売額ベースではありません。

また、適切な寄附金額内であれば寄附する側の負担は2000円だけ。上手に利用すれば、普段使いの「消費」を大きく節約することができるでしょう。さらに、返礼品で外食・旅行・旅行先でのオプション等の「投資」を実現することで、予定していた予算を低くしたり、予算内で予定以上の体験を実現したりすることも可能です。返礼品を、日常の家計と切り離さず、上手く繋げていくのが上手な活用法といえます。

ふるさと納税サイトの利用がおススメ

ふるさと納税サイトの利用がおススメ

ふるさと納税の人気が高まるのに伴い、実施する自治体は増え、魅力ある返礼品を探すのは、より難しくなっています。

一方で、手続きが煩わしいと感じる方も少なからず存在しているでしょう。

ふるさと納税を利用する際において、寄附する自治体や返礼品を比較的スムーズに比較検証でき、自分の寄附履歴や手続き済みの痕跡をマイページ等に残せ、おまけに必要書類の確認や税金控除申請までをワンストップで行えるのが、ふるさと納税サイトです。

2025年10月以降は、サイト経由での利用の際の付加ポイントの付与が廃止されましたが、その利便性に加え、制度利用の注意点を見落とさないためにも、こうしたサイトを利用しない選択肢はないでしょう。

次回は、ふるさと納税を利用する際に押さえておきたい留意点等を考えてみます。

PROFILE

井上 信一(いのうえ しんいち)

価値生活研究室 代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

FPとしては、個人向けFP相談、法人・個人向けのセミナー・講義、労組・福祉会等の発行する福利厚生冊子執筆のほか、企業のリスクマネジメント・福利厚生設計支援、各種コラム執筆や書籍監修にも多数従事。

また、進展する超高齢社会を前に、「介護の不安を軽くするための暮らしと住まい」を支援すべく数多くの高齢者施設の見学会や情報発信等の企画も開催。成年後見人として、地域社会への貢献活動も行っている。